公益財団法人 庄内能楽館

日本の伝統芸能を庄内に、もっと身近に

公演・教室の詳細

見学・体験も随時受付中。お気軽にお問い合せください!

March 13, 2024May 19, 2024March 1, 2024February 22, 2024January 14, 2024December 31, 2023November 15, 2023November 3, 2023他の投稿これまでの公演・教室

日本の伝統芸能である能や狂言のほか、多様なジャンルとのコラボレーションも

酒井家庄内入部400年記念宝生流能楽公演-祝賀能-

日本の伝統文化、能楽の『謡曲』『仕舞』を現役活躍中の能楽師が教えます

第1期: 2月27日〜28日

第2期: 4月13日〜14日

4/13〜14は中止になりました第3期: 6月 1日〜 2日

6/1〜2は中止になりました

第4期:10月19日〜20日

9:00〜20:00

終了後には例年発表会を行います(参加は任意)

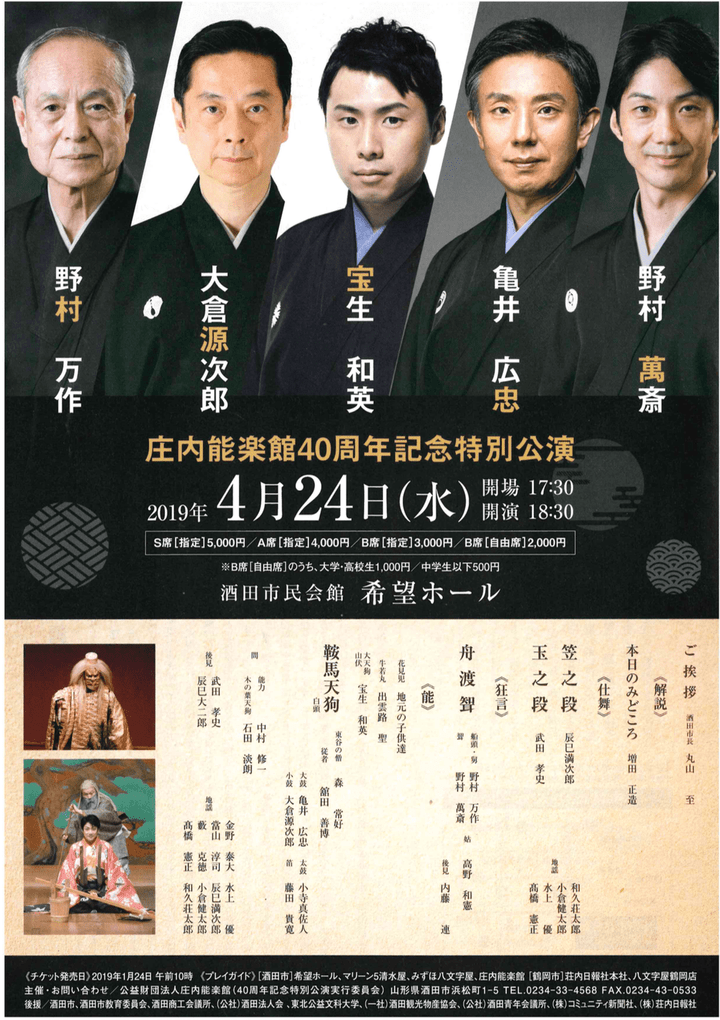

庄内能楽館40周年記念特別公演

人間国宝 狂言方和泉流 野村万作師や宝生流第20代宗家 宝生和英師による共演

万作の会の協力による狂言教室

伝統芸能でストレス解消も!

狂言の基礎になる小舞謡と小舞から丁寧に指導

夏休み親子仕舞教室

夏休みの自由研究にも最適!

宝生流能楽師が楽しく、優しく、丁寧に指導する能楽教室

上達が早い!成果が分かる!

日本の伝統文化、能楽の『仕舞』を現役活躍中の能楽師が基礎からご指導

■酒田教室および鶴岡教室

7月19日〜8月18日

(教室開催日要確認)

8月18日 発表会(参加は任意)

■詳しくはこちらから

能と人形劇2023

能の謡・型体験、囃子お道具解説、半能の上演。そしてくすくす笑いがこみ上げる人形劇

【開催中止となりました。

次回をお楽しみに!!】

ホケキョ影絵芝居

-金魚地蔵

インドネシア仕込みの伝統的な影絵と音楽〜深く心に刻まれる芸術体験〜

【中止となりました】

佳興の会 邦楽ライブ尺八本曲、琵琶弾奏、三弦二重奏曲の音色を身近で

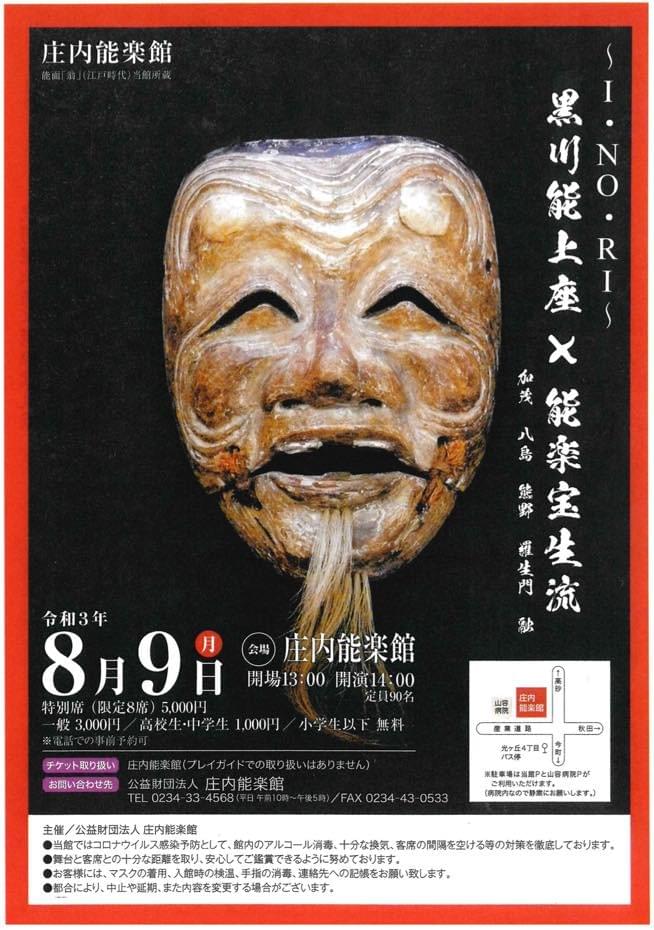

〜I・NO・RI〜

黒川能上座×能楽宝生流

チケット/教室見学

お気軽にご連絡ください。地域の皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。

チケットのご予約

チケット販売:庄内能楽館・マリーン5清水屋・みずほ 八文字屋

その他イベントにより設定しています教室の見学・体験および参加申し込み

庄内能楽館まで直接お問い合わせください。

TEL:0234-33-4568(平日 10:00-17:00)

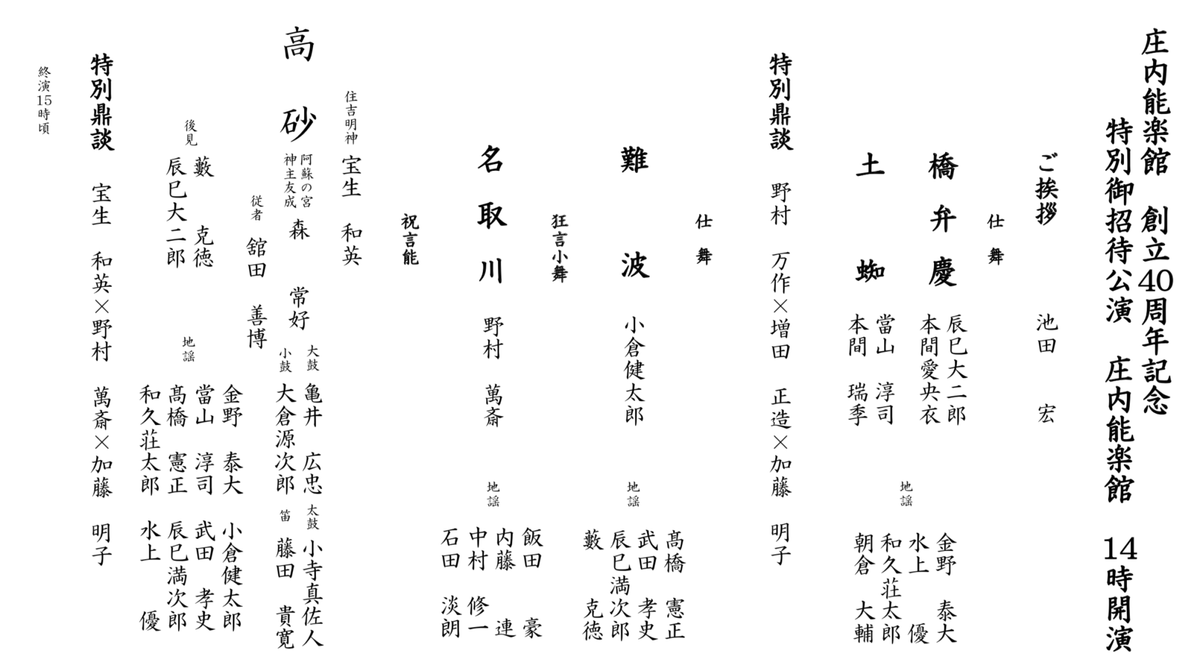

FAX:0234-43-0533庄内能楽館40周年記念特別公演 昼の部

関係者のみの特別公演となります

庄内能楽館40周年記念特別公演 夜の部

酒田市民会館希望ホール(大ホール)に会場を移しての特別公演

庄内能楽館40周年記念特別公演

スケジュール

11/24(木) 10:00

夜の部チケット発売開始

24/24(水) 14:00-

【昼の部】

庄内能楽館にて

関係者のみの公演

34/24(水) 17:30- 開場

44/24(水) 18:30- 開演

【夜の部】

酒田市民会館「希望ホール」大ホールにて

市民の皆様にお届けする能と狂言の公演

感染症対策

感染拡大防止に対する取り組み

庄内能楽館では、新型コロナウイルスその他の感染拡大防止策の為、以下のような取り組みを実施しています。

1 「施設内の換気」

2「使用箇所の消毒」

3 「手指の消毒、検温」(任意)

4 「マスクの着用」(任意)

●受講生のみなさまへ●

館内ご利用の際は、 以下の対策へのご協力をお願いいたします。

・手指の消毒

アルコールを設置しています。お使いください。・検温

37.5度以上の方はご遠慮下さい。・マスクの着用

コロナ感染症が5類になって以降、当館におきましてはマスクの着用は来館者様の自己の判断におまかせしております。

ご協力をお願いいたします。

公益財団法人 庄内能楽館

宝生流第二十代宗家 宝生和英様よりメッセージ

宝生流第二十代宗家 宝生和英様より能楽愛好家の皆様へメッセージを頂戴しております。

また、宝生会サポーターも募集しております。

宝生会には、これから能楽師として独立することを目指し、研鑽を積んでいる若いお弟子さんたちもいらっしゃいます。日本文化の粋とも言える藝術を、未来に繋ぐ架け橋として、この機会に、ぜひご協力をお願いいたします。

理事長ご挨拶

40周年記念公演に寄せて

公益財団法人庄内能楽館

理事長 池田 宏

当庄内能楽館は、前理事長故池田康子が私財を投じて昭和52年(1977年)に建設し、昭和54年(1979年)に法人登録して正式に活動を開始しました。当初は稽古目的で作られ、現在の舞台部分のみでしたが、次第に拡張、増築して現在の形になりました。

その後、種々の事情に加え母である前理事長の病気によって長い休眠期間に入りました。

そして、当時の担当税理士より公益財団法人に移行しないと国から解散を命じられてしまうとの言葉を受け、焦ると同時に何とも気の重くなる心持で徐々に行動を開始しました。教育委員会が交渉先でしたが、難航が伝えられ、うんざりしたものです。理由は「これから長い期間続ける気があるのか」また、「続けることができるのか、(可能なのか)」という2点に絞られているようでした。

外濠を埋めるといった風情でとにかく理事、評議員の人選に入りました。その際お世話になり多大な貢献をして頂いた1人が、致道博物館の館長、酒井忠久氏であり、地元の愛好家の方々を紹介して下さり、そこから理事会、評議委員会が発足し、加えて、創設当時館長だった升田正造氏の助言協力を受け、さらに現在の活動の主力を形成する宝生会の御宗家宝生和英師に御協力して頂き(当時御宗家は、今でもお若いがまだ20代であり、その若さに担当者共々非常に驚いたのであった)ようやくのこと、ほとんど、感情的には説き伏せるような感じで認可をもらったのでした。

当初は、地元の愛好家の方々に講師になって頂き能楽教室として活動を開始しました。実質上の活動は平成24年7月〜8月の「夏休み親子仕舞教室」を宝生会にほとんど無理強いというより、いわゆる‘ムチャ振り’をするような形で実施してから、今では最多で30人を超える参加者を得るまでになり、充実した活動ができるようになりました。

そして「教室」が充実するのに比べ、「公演」が物足りないので、その強化の流れの中で、この40周年記念公演の話が持ち上がってきたのでした。もともと「40周年だから大きな公演をやろう!」ではなく、「大きい公演をやろう!よくよく数えてみれば40年経っている…」というところですが、いずれにせよこれで庄内地域全体の活性化に貢献出来、庄内能楽館の知名度が上がれば、これほど喜ばしいことはありません。

皆さん、この公演ももちろんですが、その後も当館へお越し下さい。首を長くしてお待ちしています。

その他の活動について

次年度より、講師が見つからず長らく使用されていなかった舞台裏の楽焼小屋を使って「陶芸教室」を月2回開講すべく現在準備中です。

ちなみに、「楽焼」と「陶芸」は基本的に別物だそうで、釉薬や焼く温度も違うとのこと。

また「陶芸」とは別に、東京より講師を招いて、月1回の「楽焼教室」も開講出来ないか現在模索中です。

庄内能楽館について

法人概要と当館の歩み

法人概要

- 法人の名称 :公益財団法人庄内能楽館

- 法人区分 :公益財団法人

- 行政庁 :山形県

- 主たる事務所の住所:

〒998-0074 山形県酒田市 浜松町1−5

(旧:998-0075 山形県酒田市高砂2-1-64) - 代表電話番号:0234-33-4568

- 受付時間:平日10:00〜15:00(夏季・冬季休館を除く)

- 代表者の氏名 :池田 宏

- HP: https://www.noh.or.jp

- 設立:2014年(平成26年)

- 事業年度 :04月01日 ~ 03月31日

- 事業の種類 :

_学術及び科学技術の振興を目的とする事業

_文化及び芸術の振興を目的とする事業

_障害者もしくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業

事業の概要 :地方能楽の保護と伝承を目的とし、能楽資料の収集及び保管、能楽催し等の開催、能楽教室の開講。庄内能楽館の歩み

令和元年(2019年)活動実績

3月18日~20日:謡曲仕舞教室 第一期

4月24日:庄内能楽館40周年記念特別公演

5月15日:虚無僧尺八を聞く会

6月18日:室町文化体験ツアー

6月24日~26日:謡曲仕舞教室 第二期

7月4日 :今日は狂言の日

7月10日:能楽の歴史講座

7月23日~8月18日:夏休み親子仕舞教室

8月19日:夏休み親子仕舞教室発表会

9月2日 :ホケキョ影絵芝居公演

9月8日 :酒田市民芸術祭

9月9日~11日:謡曲仕舞教室 第三期

9月25日~27日:謡曲仕舞教室 第四期

10月1日:能と人形劇

10月7日~9日:謡曲仕舞教室 第五期

10月28日~30日:謡曲仕舞教室 第六期

11月2日:初心者の為の能楽入門講座

11月5日~7日:市内小学校 能楽出前講座

12月8日〜15日:展覧会 工芸と人形、絵画と版画展

12月9日:狂言教室

12月16日:陶芸教室

◉通年の教室 茶の湯教室

◉通年の教室 仕舞教室

- お問い合わせご不明な点やご質問がありましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

© 2024 公益財団法人庄内能楽館 All Right Reserved.